«Портрет с тенью»

«Опять дождь»

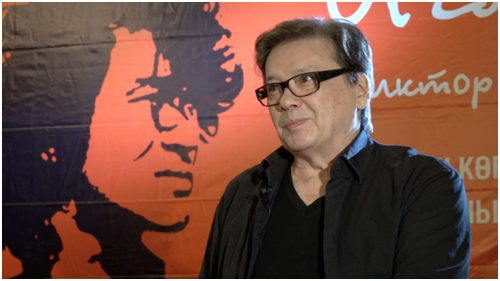

Фото Валерия Коренчука

Интервью с Рашидом Нугмановым

Сая Омар

Специально для альманаха «Литературная Алма-Ата»

Рашид Мусаевич, сегодня мы встретились по поводу 35-летия Вашего фильма «Игла». Скажите, как ощущается фильм сквозь года? Когда Вы последний раз его пересматривали?

Ну, последний раз я его пересматривал буквально несколько дней назад, если быть точнее – 10 сентября в Берлине. Меня приглашала большая берлинская киношкола «Арсенал» с показом «Йя-Ххи» и «Иглы».

Что касается моих ощущений – у «Иглы» особый стиль. Он построен не только на том, что мы видим на экране, но и на том, что за экраном. Такой особый стиль повествования, который подразумевает, что мы раскрываем меньше, чем видим на экране. Поэтому каждый раз этот фильм можно смотреть по-разному. И это не только я сам так его воспринимаю, но и многие зрители тоже – при повторном показе замечают какие-то вещи, на которые раньше не обращали внимания, не только с точки зрения сюжета, который достаточно прост, но и с точки зрения атмосферности и скрытых смыслов. Мы ведь снимали не по схемам, а по чувствам, наитию и интуиции. Поэтому позже ты обнаруживаешь то, что сам до конца не осознавал.

А в целом, я отношусь к фильму «Игла» не как к нашей работе с Виктором Цоем, с Петей Мамоновым и остальными друзьями, кто снимался в фильме, а как к части нашей жизни. Как на прожитое, а не просто сделанное.

«Игла» стала классикой, приобретает множество поклонников и по сей день. Что, по Вашему мнению, делает фильм таким привлекательным и актуальным даже спустя столько лет?

В зависимости от того, кто смотрит фильм – в нем много слоев, которые обращены к самым разным людям. Поклонники Цоя, наверное, смотрят на него: каким он был в жизни и на экране, – им интересно следить за ним. Тем более, он присутствует в каждой сцене. Кто-то, наверное, смотрит на Алматы. Многие алмаатинцы мне признавались, что это один из главных фильмов, по которому они помнят Алматы восьмидесятых. Хотя я, конечно, старательно убирал из кадра какие-то слишком конкретные приметы города. Это некий город, который необязательно называется «Алматы».

Насколько Вы были готовы к реакции общества, привыкшего смотреть «зацензуренное» кино? Не было ли страшно снимать «Иглу»?

Все что угодно, только не страшно, конечно. Я уже был достаточно зрелым человеком к этому времени, уже за 30 лет. Как бы страх остался в детстве (смеётся). То, что вело нас – это желание сделать кино, которое мы не видим вокруг. Все эти даже сильные фильмы советской эпохи все равно были другие. Мы хотели сделать что-то, что было бы обращено к новому поколению, и показало ему то, что ни один другой фильм не покажет. И не с точки зрения сюжета о наркомании, а что за жизнь скрыта от наших глаз, и кто эти молодые люди, которых интересуют другие вещи?

Помните, у Маяковского была такая строчка, говорящая о том, что он задает новый язык улицы: «Улица корчится безъязыкая». Это мы и пытались дать. Мы знали совершенно точно, что многие люди ждут этот фильм. Но мы не верили, что фильм допустят на экраны, это же был 87-й год, все-таки советское время. Перестройка тогда еще по-настоящему не началась.